武科大网讯 近日,我校先进材料研究室在材料领域TOP期刊《eScience》(2025年IF=36.6,材料科学领域438本期刊中排名第3)上发表题为“Engineering micro-nano structures of SiOC via boron doping-induced self-assembly for superior cyclic stability of lithium-ion batteries”的研究论文。

论文创新性提出“硼掺杂诱导互联-自组装”新策略,制备了三维互联的SiOCB空心多孔微球,研究了其作为锂离子电池负极材料的电化学性能。材料学部2024届博士毕业生李可琢和苑高千为本文第一作者,先进耐火材料全国重点实验室雷文教授和张海军教授为本文通讯作者。

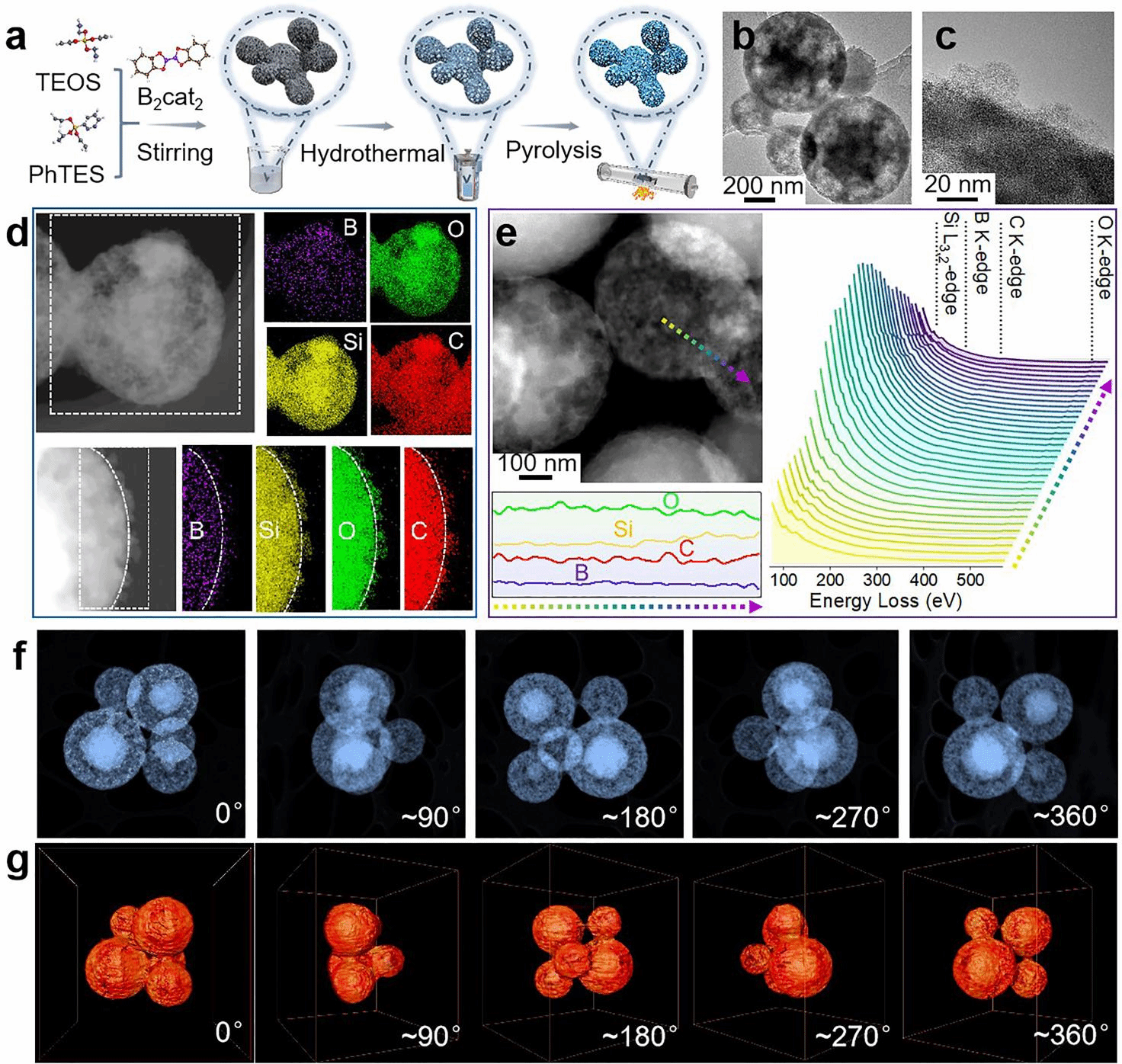

图1 三维互联空心多孔SiOCB微球制备过程和微观结构表征

采用聚合物前驱体法制备出具有颈部连接的三维互联球形空心多孔SiOCB粉体(图1)。STEM-HAADF三维重构与EDS/EELS表明SiOCB微球以三维互联结构形式存在于产物中,且Si、O、C和B 元素在微球颈部连接处和表面均匀分布。所制备粉体的粒径与孔结构可精确调控,双联邻苯二酚硼酸酯(B2cat2)用量在三维互联结构的形成中起着关键作用。

研究发现,B2cat2水解生成的B(OR)n可以诱导B–O–Si聚合物自组装,在水热合成阶段形成多孔骨架,热处理后的形貌也不发生变化,从而在保证电极致密度的同时引入了纳米通道与3D电子/离子传输“高速公路”,有助于快速储锂。

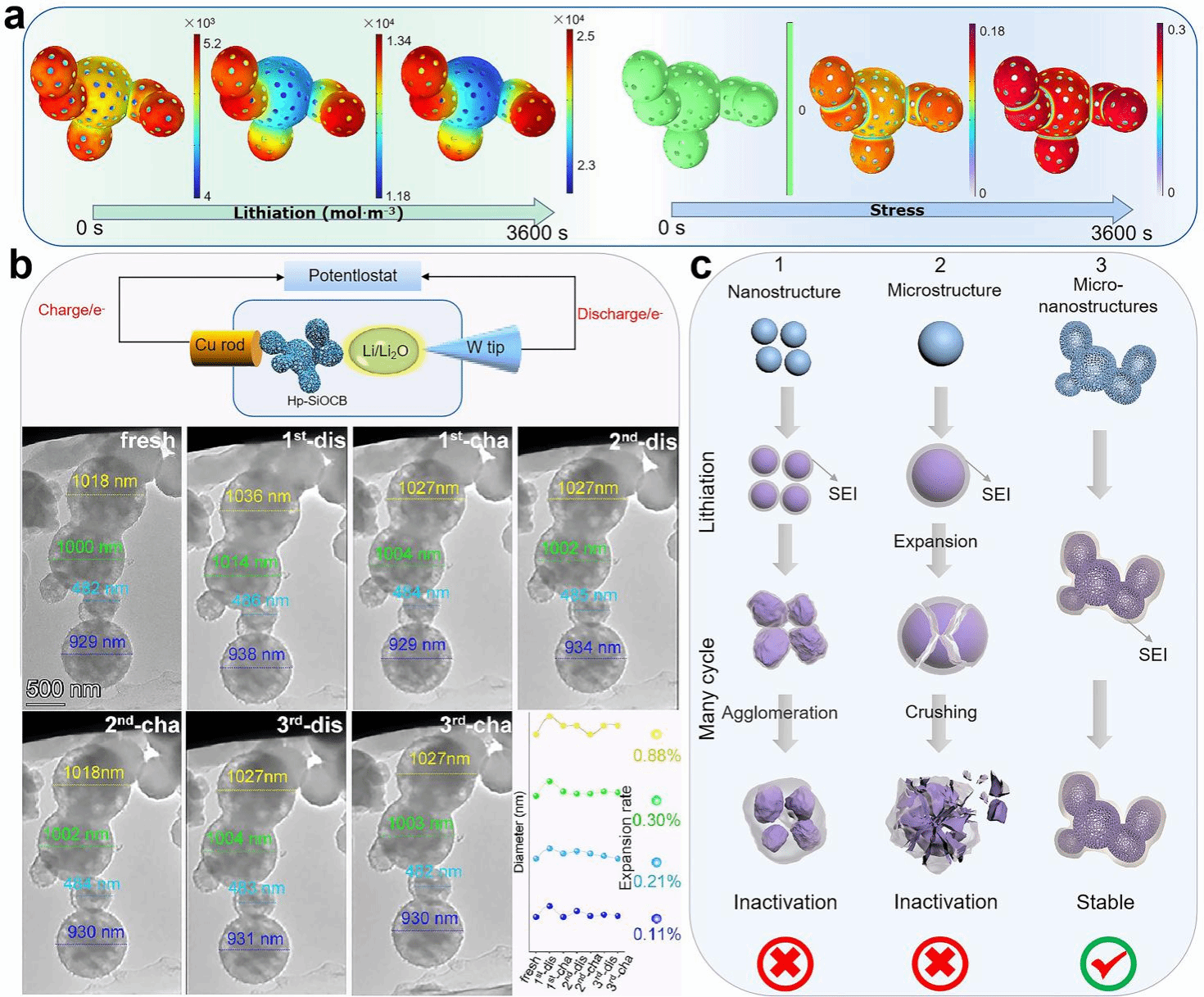

图2 三维互联空心多孔SiOCB微球的应力分散与体积膨胀抑制机制

进一步的结果发现,所制备的Hp-SiOCB-20试样兼具低的电荷转移阻抗(~80 Ω)与高的Li⁺扩散系数(10-9~10-11 cm2 s-1),其倍率性能和循环性能均优于目前文献报道的SiOC基负极材料。COMSOL有限元模拟及原位TEM表征结果表明:三维互联空心多孔SiOCB微球在嵌锂/脱锂过程中可将单颗粒的局域应变由~3 nm降至~0.3 nm,极大限度地分散了应力,抑制了电极材料的体积膨胀。原位充放电循环三圈后,空心多孔SiOCB微球的平均膨胀率仅约为0.38%,不仅无晶相析出,而且在循环300圈后仍保持着三维互联结构(图2)。所制备的电极具有快速锂离子扩散特性,在0.1 A g-1电流密度下可实现高达801 mAh g-1的可逆比容量,且在0.5 A g-1电流密度下经过300次循环后仍保持99%的储锂容量。此外,基于Hp-SiOCB-20负极与NCM811组装的全电池的首圈充电容量约 183 mAh g-1,后续循环中的容量衰减率小于5%,库仑效率约90%,进一步证明所制备的三维互联空心多孔SiOCB微球在锂离子电池中具有很高的实用潜力。

总之,基于“硼掺杂诱导互联自组装”新策略构建的空心多孔且具有三维互联微纳结构的SiOCB负极材料,实现了锂离子电池 “低阻抗-快扩散-高容量-长寿命”的协同,极大程度抑制了电池在充放电过程中的体积膨胀,硼活性位点与富碳环境的形成强化了锂离子的吸附与电荷转移。该成果不仅在分子与原子层面深化了SiOC基材料的锂存储机制,也为其在高性能储能器件中的应用提供了重要的理论依据。(材料学部)

【第一作者介绍】

李可琢:我校材料学部2024届毕业生,博士期间主要研究方向为SiOC基负极材料的设计与合成,以第一作者在eScience(IF=36.6)、SusMat(IF=21.3)Energy Storage Materials(IF=20.2)和Advanced Functional Materials(IF=19)等高水平期刊发表SCI收录论文7篇。目前在清华大学化工系开展博士后研究工作,主要研究方向为高比能锂电池电解液分子设计与制备,获2025年度国家资助博士后研究人员计划C档资助。

苑高千:我校材料学部2024届毕业生,博士期间主要研究方向为微波诱导催化/合成,以第一作者在Green Energy & Environment(IF=14.6)、Chemical Engineering Journal(IF=13.2)和Journal of Hazardous Materials(IF=11.3)等期刊发表论文10余篇。目前在清华大学化学系开展博士后研究工作,主要研究方向为分子筛多相催化,获2025年度国家资助博士后研究人员计划C档资助。

上述研究工作得到了先进耐火材料全国重点实验室、国家自然科学基金等项目资助。