通讯员 肖明康 张汇

王宇航,计算机科学与技术专业2021级学生,以3.84的大学平均绩点位居专业第一,荣获国家级奖学金、校级特等奖学金,并被评为校级优秀学生标兵。他在全国大学生机器人竞赛暨ROBCUP机器人世界杯中国赛荣获全国一等奖,在全国大学生英语竞赛中获得二等奖等诸多荣誉。如今,他已成功保送攻读复旦大学的博士学位,开始了自己的科研之路。

在科研中确定保研目标

王宇航的保研之梦早在大二时便悄然萌发。大二伊始,通过辅导员的推荐,他加入了朱子奇教授的课题组,开始接触计算机视觉与深度学习等议题,并着手学习深度学习与机器学习的基础知识,经常与课题组成员进行深入的学术讨论。

在一次次的学术讨论中,他了解到人工智能目前面临的问题与挑战,对研究大语言模型、可信多模态agent方向产生浓厚的兴趣,决心在这些领域深造,并埋下一颗保研c9高校的梦想。他通过查阅资料了解到目标高校对绩点、竞赛、论文的要求,并制定计划为之努力。

王宇航在学业上有自己的一套方法:上课之前坚持预习课程,并且尝试根据预习的内容先完成一部分课后习题;上课的时候会把重点内容先拍照记录,之后再将这部分内容写到笔记本上,在完成笔记整理之后,再做剩下的习题。“通过这样的方法,对所学内容可以有很好的掌握。”

王宇航表示,保研不仅仅对绩点有要求,竞赛也同样重要,于是他在维持高绩点的同时报名“挑战杯”、全国机器人大赛等各项竞赛,赛前积极备赛,赛中奋力拼搏,赛后课余时间投身科研,面对繁重的科研与高强度科研压力,他仍能从容不迫应对每一个难题。凭借这份专注与努力,王宇航最终从众多优秀的竞争者中脱颖而出,成为了少数获得直博资格的学生之一。

攻坚克难,压力下的多元成长

回首大三,王宇航依然感慨颇多。在那个阶段,他面临着科研论文的撰写任务和期末考试的双重压力,几乎每天都过得紧张而忙碌。

“那段时间,时间总是显得不够用,但我始终珍惜每一分每一秒,精心安排自己的学习和生活。”他如是回忆。尽管面临巨大的学业压力,他却始终保持高效的时间管理,课外活动与学业相辅相成。他会在每周四与每周六下午打篮球,并且每周坚持跑5公里,通过运动宣泄压力,最终顺利度过了那段充实且艰难的时光。

在课题组中,他在毫无经验的情况下参与挑战杯,计算机设计大赛,互联网+三个比赛。由于第一次参与综合性比赛,做的项目完全没有头绪,与此同时参加国际学院举办的雅思-凌云计划培训班,在众多比赛与活动的压力下,茫然与无措在他心头交织。于是主动找到朱老师,经过朱老师给的许多建议,使他在课题组中锻炼了自己综合型任务的能力、为将来的保研之路铸就坚实基础,并最终顺利完成了比赛与培训,拿到了属于自己的奖项。

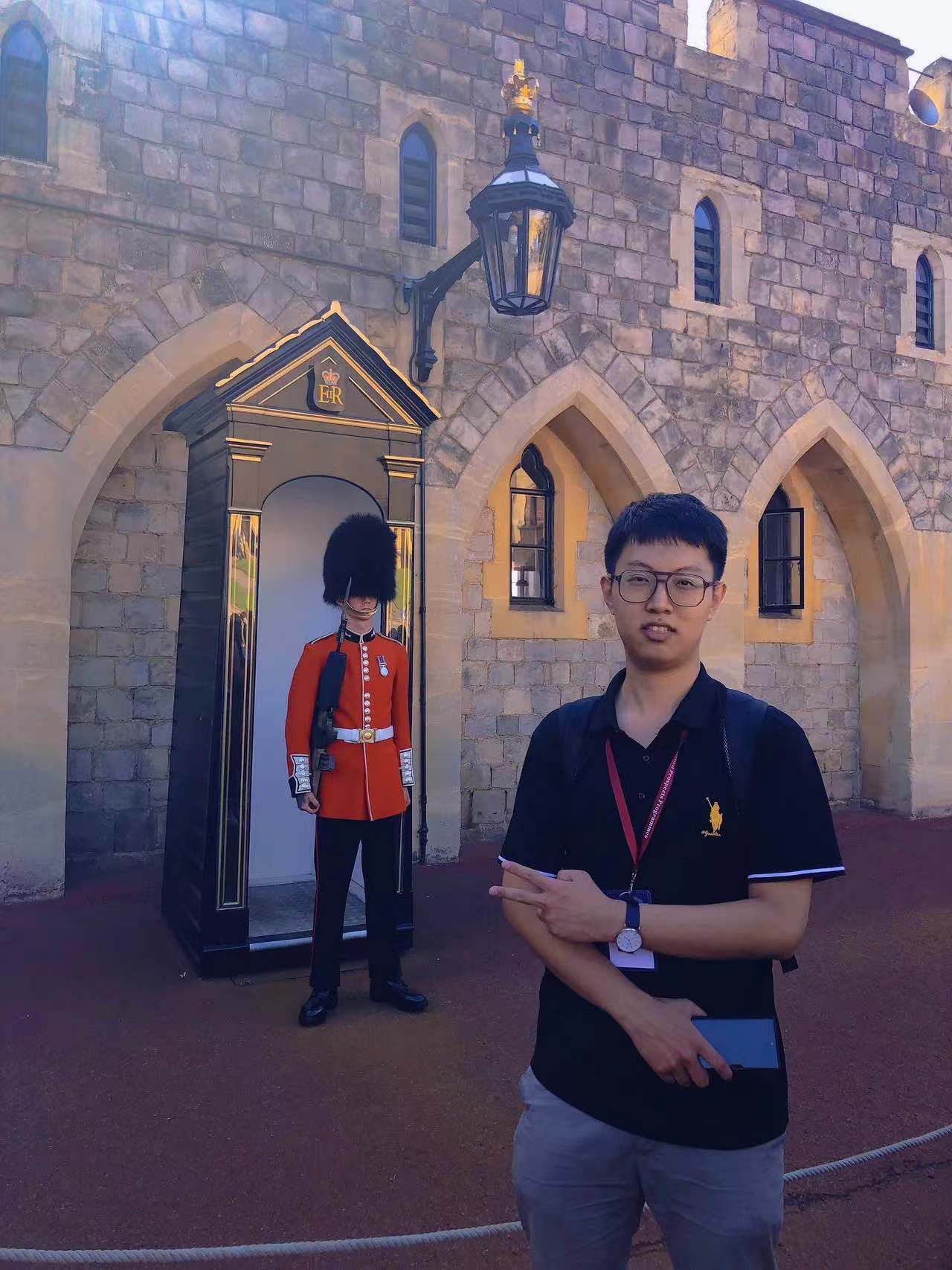

除了专注学业,王宇航还积极参与各种实践活动,努力拓宽自己的视野与思维。在大二的暑假,他前往牛津大学参加访学交流,跨学科参与经济、工程学、还有历史课程的学习,聆听各行业专家的讲座,合作完成小组报告。在国外的研讨会上,他与小组成员共同完成了跨多个学科议题报告,并最终顺利结课。在这个过程中,他不仅提升了自己解决复杂问题的能力,还深刻感受到了科研中数学思维的重要性。

此外,他还加入了校内的攀登者机器人协会与iOS俱乐部,通过实践锻炼自己的专业技能。接触具体的开发案例,进行课外的科技竞赛,使得他的专业能力逐步上升。

临危不乱成就保研之路

王宇航在保研时经常紧张焦虑。“面试前和面试结束后的等待,是我最紧张的时刻。”但他凭借过硬的心态与应对能力,调整情绪,缓解压力。在面试中,他沉着冷静,发挥出了自己的最佳状态,最终顺利通过面试。

回顾自己的保研之路,他强调首先要保持自己的绩点和排名处于前列,同时提升自己的英语能力,为未来发展打下坚实的基础;其次,要通过参与科研和竞赛丰富自己的经历,提升自己的综合素质。除此之外,他认提升自己的逆商尤为重要:“未来我们会遇到各种各样的困难,而学会应对这些困难是我们一直需要修行的课程。”

在大学四年历程之中,他最感谢当初在朱老师课题组一边科研一边锻炼自己能力的自己,从那段经历中收获到了许多,为将来的科研之路打下基础。未来,王宇航将在博士阶段深入研究大语言模型和可信多模态agent方向,期待在这个快速发展的领域中不断突破与创新。

王宇航表示:“我希望能够通过自己的努力和研究,推动科技的进步,为国家的发展与社会的福祉贡献自己的力量。”他坚信,科研不仅是探索未知,更是为人类创造更美好未来的使命。在追求卓越的道路上,王宇航将继续以坚定的信念与不懈的努力,迈向更加广阔的科研天地。